La Settimana Santa

e il triduo pasquale

<< Torna indietro

Come si diceva in questa grande settimana il triduo sacro segna il vertice o il punto più alto e più solenne del mistero cristiano.

Giovedì Santo: giornata sacerdotale ed eucaristica

Il giorno del Giovedì, nella storia, non è mai appartenuto al Triduo. Il Giovedì Santo costituisce il prologo, il preludio, la porta d'ingresso al Triduo pasquale. In qualche modo fa da cerniera tra la Quaresima e il Sacro Triduo e ne diventa quasi l'annuncio di ciò che sarà celebrato nei gionri del Venerdi Santo, del Sabato Santo e della Pasqua di Risurrezione. Ciò che il Triduo celebra in tre giorni, la Cena del Giovedì Santo lo presenta in sintesi e condensato nel sacramento.

Sant'Agostino è ancora più chiaro al riguardo e parla del sacratissimo triduo della crocifissione, della sepoltura e della risurrezione.

Lo stesso sant'Ambrogio si pone nella linea del pensiero agostiniano

Origene parla del venerdì santo come ricordo della passione, del sabato come ricordo della discesa agli inferi e della domenica come ricordo della risurrezione.

La riforma liturgica del Concilio Vaticano II lo considera una introduzione. Il giovedì santo è l'ultimo giorno della Quaresima, e con la Messa In Coena Domini, da l’avvio in qualche modo al Triduo pasquale dei tre giorni «Passionis, Mortis et Resurrectionis Domini». Diciamo che la memoria dell’ultima Cena è l’annuncio globale degli eventi pasquali e della loro finalità come appare chiaramente nel discorso di Gesù riportato da Giovanni.

Giovedì santo è il giorno sacerdotale, dell’eucarestia e dell’amore fraterno. E’, altresì, il giorno - o per meglio dire la notte – dell’agonia del Getsemani e inizio definitivo della passione e della pasqua di risurrezione. Nel giorno del giovedì santo si celebrano due messe: al mattino nella Chiesa cattedrale il vescovo concelebra con tutto il suo presbiterio al Missa Chrismalis. Nella sera in ogni comunità parrocchiale si celebra la Missa in Coena Domini.

La Missa Chrismalis è la celebrazione eminentemente sacerdotale e rende visibile la comunione del Vescovo con il suo presbiterio. In essa i sacerdoti rinnovano nelle mani del proprio Vescovo le promesse sacerdotali. Si chiama Missa Chrismalis poiché il Vescovo in quella celebrazione consacra gli oli santi che distribuirà a tutti i sacerdoti perché in ogni comunità cristiana vi sia a disposizione l’olio dei catecumeni, (battesimo), il sacro crisma (battesimo, confermazione e ordine sacro) e l’olio degli infermi (per l’unzione dei malati).

La Messa Crismale è così la Mesa sacerdotale per eccellenza. Questo aspetto sacerdotale è altresì messo in evidenza da un elemento di grande bellezza e significato: il prefazio che esprime il parallelismo tra i sacerdozio di Gesù Cristo, Sommo ed Eterno Sacerdote e la vita e il ministero dei presbiteri.

La messa vespertina del Giovedì Santo si chiama in Coena Domini. Essa attualizza e commemora l’Ultima Cena di Gesù, durante la quale il Signore Gesù istituisce il sacerdozio e l’eucarestia. Anche il rito della lavanda dei piedi si colloca nei fatti dell’Ultima Cena durante la quale Gesù affida il comandamento dell’amore fraterno. La carità deve essere il segno distintivo del cristiano e simbolizza il cuore e l’anima della fede e della vita cristiana.

Il triduo pasquale è costituito dal venerdì santo, sabato santo e domenica di Pasqua.

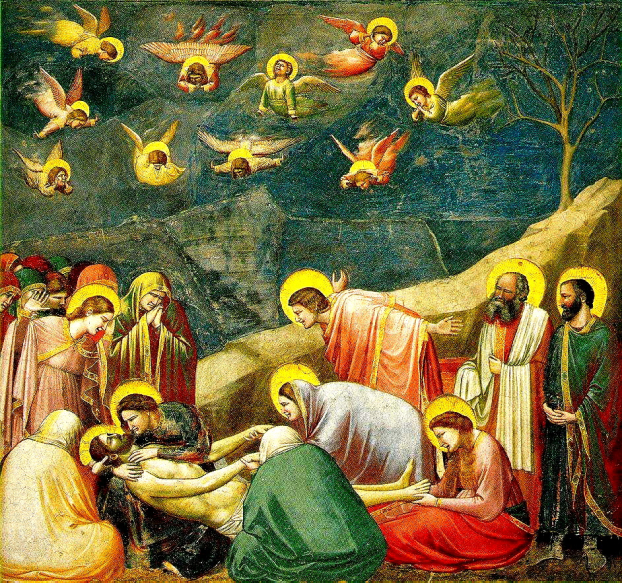

Venerdì Santo

I riti del venerdì santo cominciano con un una solenne liturgia della Parola. La croce domina tutta la celebrazione. Cristo è visto come il servo di Dio, vittima e agnello che si sacrifica per la salvezza degli uomini. Al posto della parte eucaristica si compie il rito dell’adorazione della croce. Viene mostrata, svelata, ai fedeli e solennemente adorata. Essa appare come il trono di gloria e trofeo di vittoria di Cristo sul peccato, conseguenza del quale è la morte. La comunione, partecipazione visibile al sacrificio redentore, all’immolazione di Cristo, fa di noi con lui una sola vittima.

La tonalità del venerdì santo non è quella del lutto, ma quella di una amorosa contemplazione di Cristo, sofferente e morto per la nostra salvezza. Ma anche la passione e la morte di Cristo non vanno mai viste disgiunte dalla risurrezione e dalla glorificazione. In questo contesto, la liturgia può parlare della "beata" passione di Cristo, una passione salvifica dall’esito finale glorioso. Fin dai primi secoli del cristianesimo, il venerdì santo è caratterizzato dal digiuno pieno, "da protrarsi, se possibile, anche al sabato santo, in modo da giungere con animo sollevato e aperto ai gaudi della domenica di risurrezione" (SC 110).

Sabato Santo

In questo secondo giorno del Triduo Pasquale la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando il suo riposo nel sepolcro e la sua discesa agli Inferi. È il giorno della sepoltura di Gesù; il giorno di silenzio e di dolore per la morte del Signore. Per questo è un giorno senza celebrazione eucaristica. Si celebra la preghiera ufficiale della Chiesa, la Liturgia delle Ore.

Silenzio e preghiera sono le caratteristiche di questo giorno, che è tutt’altro che un giorno vuoto: è pieno del desiderio e dell’attesa per l’esplosione della gioia della risurrezione, che verrà celebrata nella notte successiva. Dalla comprensione di questo profondo significato, dipende la comprensione del valore della veglia pasquale.

La celebrazione della veglia pasquale, nella concettualità liturgica corretta, dovrebbe collolcarsi nella notte tra il sabato e la domenica e concludersi prima dell'alba della domenica. Ragioni pastorali consentono di anticipare tale seolenne celebrazione, che, tuttavia, dovrebbe inziare dopo il tramonto.

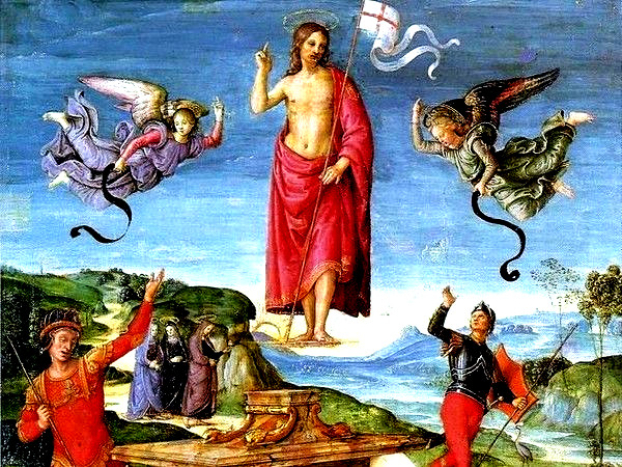

La Veglia pasquale è il culmine, il compimento del triduo, la sorgente della gioia pasquale. Essa è la vera Pasqua, la vera e principale messa di Pasqua e di tutto il triduo pasquale. L’eucaristia della veglia pasquale è la massima celebrazione dell’anno liturgico, l’inizio della festa di cinquanta giorni che termina con la Pentecoste. Il simbolismo fondamentale è di essere una "notte illuminata", una notte vinta dal giorno. Per questo la veglia, in quanto pasquale, è notturna per sua natura.

Il suo significato consiste nel ricordare in che modo, dalla morte del Signore, è scaturita la nostra vita di grazia. Per questo sant’Agostino la chiamò "madre di tutte le veglie". Non si commemora la risurrezione di Cristo, ma si celebra il nostro inserimento nel suo mistero pasquale di morte al peccato e risurrezione alla vita divina con lui, ci accostiamo al banchetto per mangiare la "nostra Pasqua".

La celebrazione notturna invia il messaggio del Cristo che esce dalla tomba e fa scaturire la vita divina per tutti coloro che lo accolgono con fede. Tutta la comunità cristiana, in questa notte, prende coscienza della sua nascita come popolo di Dio, della sua unità, della sua fede vittoriosa attorno al Cristo risorto e misteriosamente presente.

La celebrazione si svolge tutta nella gioia, con un ritmo che via via incalza e si eleva, per sfociare nella liturgia eucaristica.

Inizia con i riti iniziali della benedizione del fuoco e del cero con il canto del preconio pasquale.

Segue la celebrazione della Parola, nella quale sono proposte nove letture.

Viene, poi, la liturgia battesimale. La veglia pasquale è caratterizzata in senso fortemente battesimale e questa caratteristica deve essere conservata non solo con il rinnovo delle promesse battesimali, ma con la celebrazione effettiva del battesimo, ogni volta che sia possibile.

Si prosegue con la liturgia eucaristica.

Celebrazione dell’unico mistero di Cristo

la Pasqua di Cristo crocifisso: venerdì santo.

la Pasqua di Cristo sepolto: sabato santo.

la Pasqua di Cristo risorto: spòenne veglia pasquale.

Questa è la Pasqua celebrata in tre momenti che si succedono secondo una logica naturale in tre diverse fasi, che si svolgono nella spazio di tre giorni e che ha il punto culminante nella veglia pasquale. Termina con i vespri della domenica di risurrezione.

Non sono giorni autonomi, ma uniti insieme da un legame nativo interiore, così da formare un tutt’ uno assolutamente non separabile. Ognuno di essi richiama l’altro e si apre all’altro, come il fatto della risurrezione suppone quello della morte. Il triduo pasquale, dunque, è la Pasqua vista e celebrata in tutta la sua realtà e totalità: passione-morte-risurrezione di Cristo.

Pasqua implica perciò inscindibilmente la passione, la morte e la risurrezione. Per il credente l’elemento predominante è dato dal fondamento, originario e sempre vivo che è il passaggio dalla penitenza e dal digiuno alla gioia, dalla morte alla vita.

© Riproduzione Riservata